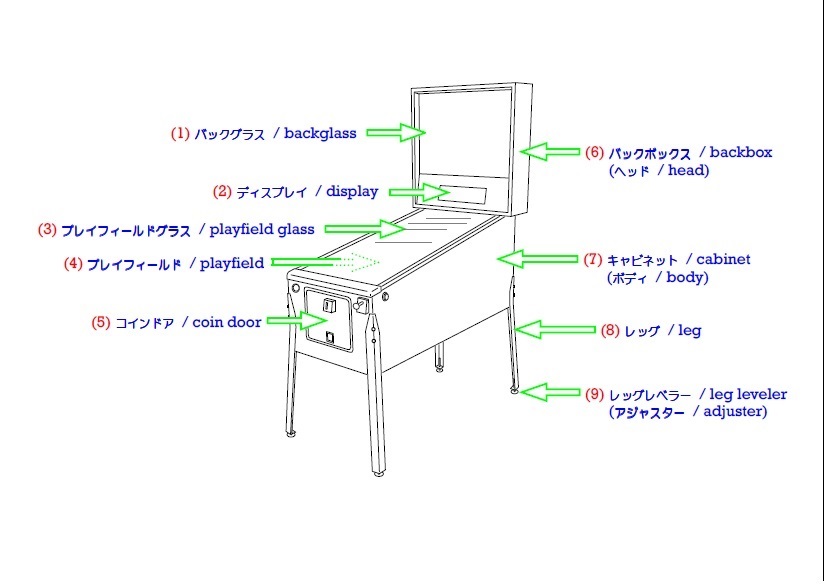

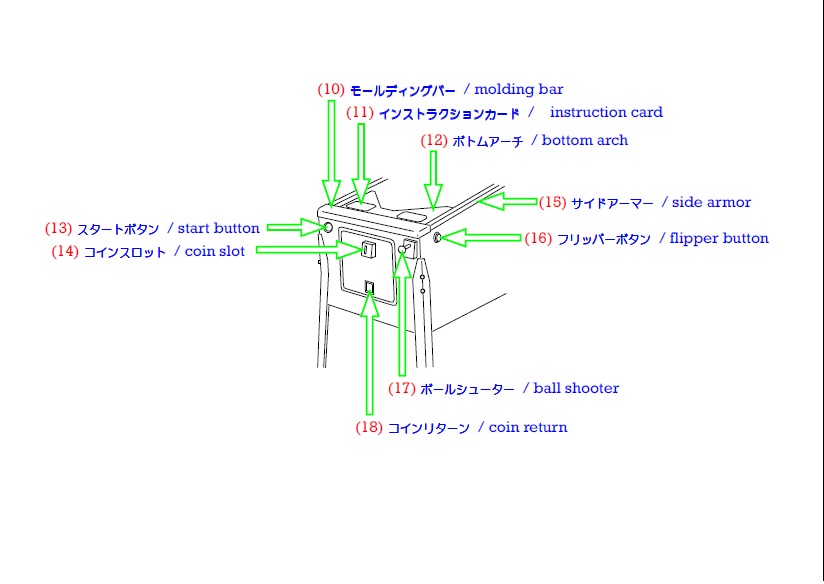

ここではピンボール機本体も含めて各部の名称及び部品等の関連情報を掲載します。

名称や用語については各メーカーや時代によって異なるものもありますので、多くは一般に浸透していると思われるものを用いたつもりです。基本的に1970年代半ば頃から2020年のある時点までの範囲にある機種を念頭に置きましたが、1930年代のピンボール草創期からの歴史的な事柄にも触れて変遷を示しているところもあります。経験に基く記憶を補完するためや全く経験のない物事に関しては各種資料を参考にしました(特にInternet Pinball Databaseを頼りにしました)。

具体的ではない時代を大まかに示すために「古い」「近代」「近年」といった表現を随所に用いていますが、2020年の時点で見てそれぞれを「古い=1970年代以前」「近代=1980年代以降」「近年=2010年代以降」くらいのつもりで読み取って頂きたいと思います(あくまでおおよその目安です)。

取り上げた情報は「諸説あるものの中の1つ」である場合もあります。考察に関しては文章の引用なしで書き起こしています。曖昧な表現や不備があるかも知れませんが、ご容赦願います。